udong2025-07-13 23:54:57

나만 알 수 있었던 당신의 몸짓 그 모든 것

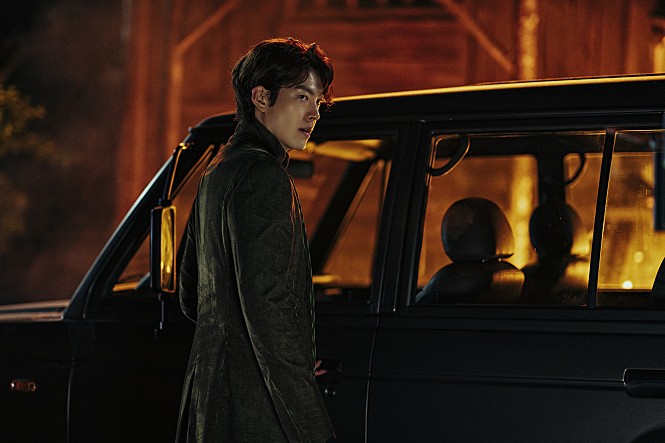

<봄밤> 스포일러 없는 리뷰

봄밤

이 영화의 주인공은 영경(한예리)과 수환(김설진)이다. 친구의 결혼식, 외로운 영경의 눈에 누군가 들어온다. 과묵한 남자 수환. 둘은 몇 마디 말을 주고받지만, 깊은 말을 나누지 않아도 이미 서로 연결된 것처럼 보인다. 국어교사였던 영경, 사업에 실패한 수환. 두 사람의 마음에는 깊은 흉터가 있고, 몸은 이미 망가지고 있었다. 살아있다는 건 무엇일까? 사는 길은 있는 걸까? 거리의 나뭇잎과 꽃은 환하지만, 두 사람은 시들어간다. 더 시들기 전에, 그들은 사랑에 빠진다.

죽음으로 향하듯

이 영화에 나오는 두 사람은 세상과 멀리 떨어져있다. 이 거리감을 표현하는 방식은 이 영화의 첫 시작부터 잘 드러난다. 기본적인 설정 중 하나는 두 사람이 친구의 결혼식에서 만났다는 것이다. 결혼식은 새로운 시작을 의미한다. 영화 역시 새롭게 시작한다. 영경과 수환의 첫 만남. 운명처럼 만났다. 대화가 통하는 두 사람. 글쓴이가 어제 본 <슈퍼맨>처럼 대화가 통하는 남녀가 등장하지 않는다. 다만 그 수많은 사람들이 다 검은 옷을 입고 엎드려있는 장면을 보여줄 뿐이다. 검은 옷을 입고 누워있다는 건 자연스럽게 죽음의 이미지가 떠오른다. 그리고 대화하는 남녀가 엎드려있는 군중 속에 있다. 결혼식이라는 행사에 고의적으로 생기를 없애버렸다. 심지어 결혼식에서도 죽음에 가까운 두 사람. 세상과의 거리감과 새롭게 시작하는 사람들 사이들 중 가장 죽음에 가까운 남녀의 모습을 초현실적으로 보여준 것이다.

이후에 이어지는 장면. 두 사람이 포장마차에서 만난다. 서로의 사연을 공유하는 수환과 영경. 영경은 국어교사였다. 남편과 헤어진 영경. 영경에겐 아들밖에 없었다. 하지만 친권을 뺐겼다. 마음에 흉이 졌다. 술로 빈자리를 채웠던 영경. 마흔셋의 이른 나이에 교직을 내려왔고 술로 일상을 보내야만 한다. 수환은 결혼에 실패했다. 사업에도 실패했다. 병이 생겼다. 류머티즘 관절염을 앓는 수환. 온 몸이 아파 심지어 눈물조차 나오지 않는다. 육체는 살아있을지 몰라도 두 사람은 죽어있다. 여기서 수환이 내뱉는 대사는 이 영화의 플롯을 한 번에 요약했다고 봐도 무방하다. 동시에 두 사람이 서로를 만나기 전 각자가 쌓아온 사연을 함축한 대사이기도 하다. 죽음으로 향하다가 새롭게 시작했다. 그리고 그 죽음 사이에서 나누는 사랑이 남는 것이다.

이 영화의 원작이 소설이었다는 점 역시 본작이 죽음에 관한 작품이라는 암시처럼 느껴진다. 원작 권여선의 <봄밤>은 두 주인공의 일대기가 묘사되어 있다. 그리고 두 사람의 가족들이 나온다. 영경의 자매들이 대표적으로 그렇다. 심지어 두 사람이 함께한 시간이 12년 구체적으로 명시되어있기도 하다. 이야기로서의 기능을 중요하게 생각했던 원작. 영화는 이 구조와는 거리가 있다. 인물들의 사연은 캐릭터들의 대사로 짧게 묘사된다. 과거회상을 통해 극적으로 몰입되는 감정선도 배제한다. 거두절미하고 딱 죽음 사이의 인물만 보여준다. 여자는 여자의 삶을 살다가 죽어가고 남자 역시 마찬가지다. 단지 그 둘이 서로를 만나 함께 죽어가고 있다. 영화는 그 이미지와 고유의 리듬감이 핵심인거지 이야기로 구구절절 설득할 생각 없다. 카메라도 동선을 최소화한 방식을 차용한다. 수환이 영경을 업을 때 업는 동작마다 짧게 잘라서 숏을 구성한다던가, 사랑에 빠진 사람들의 얼굴을 클로즈업으로 보여준다던가하지 않는다. 그냥 행위와 잔상만 남는다. 편집도 마찬가지. 위의 촬영방식과 연장선상으로 죄다 분절되어있다. 감정을 극적으로 몰아붙인다던가 하는 선택지는 애초에 없었던 듯 하다. 인물들은 움직이기만 하고 그 움직임만 영화가 보여준다. 죽어있지만 단 한가지만 살아있는, 죽어가는 사람들의 영화라는 점을 영화가 표현하고 있다. 아마 감정이입을 허락하지 않는 이유도 여기에 있는 듯 하다. 어차피 죽어가고 있는 사람들에게 영화가 동정이나 연민을 허락한다면 이 영화가 보여주는 처연함과 모순된다는 점에서 타당한 선택이다.

술에서 깨어난 무거운 몸이여

이 영화는 생동감을 보여주는 장면이 규칙적으로 반복되며, 그 반복의 중심에는 김수영 시인의 시 ‘봄밤’이 있다. ‘애타도록 마음에 서둘지 말라’로 시작하는 이 시는, 영경이 수환에게 업혀가는 장면에서 처음 등장하며, 사랑이 깊이 자리잡힐 때까지 반복된다. 영경은 자주 이 시를 읊고, 수환은 그 곁에서 듣는다.

영화는 마치 1시간짜리 음악처럼 각기 다른 장면과 상황을 이 시의 반복으로 이어간다. 시의 각 구절이 달라지지만, ‘술에서 깨어난 무거운 몸이여 / 오오 봄이여’와 같은 후렴은 매번 같아, 인물들의 변화 없는 삶을 암시하는 듯 하다. 하지만 중요한 건 그 시를 읊음으로서 느껴지는 리듬감이다. ‘삶은 결코 죽은 동일성의 복제가 아니다. 매 순간 새로운 차이를 생성하는 생성의 운동’이라고 말한 들뢰즈처럼 이 시는 죽음을 형상화한 플롯에 생기를 부여한다. 그 사이 시의 이미지들은 영화의 배경이자 정서적 풍경이 되고, ‘혁혁한 업적’을 바라지 않는 두 사람의 태도처럼, 이들의 사랑 또한 거창하거나 화려하지 않고 조용히 스며든다.

몸짓과 눈빛

이 영화에서 가장 중요한 영화적 요소는 몸짓이다. 몸짓은 죽어가는 삶 속에서도 여전히 살아있음을 드러내는 가장 단적인 증거다. 대사가 아닌 몸의 움직임, 그 느릿하고 무거운 동선 속에 인물들의 감정과 시간이 고스란히 담긴다. 영경이 수환에게 업히는 장면, 술에 취해 비틀거리며 걷는 모습, 병든 몸을 간신히 이끄는 수환의 걸음걸이. 잠시 떨어져있던 두 사람이 재회할 때. 영경의 외로움. 그 외로움을 못이겨 술을 들이키는 영경. 이 모든 몸의 궤적이 말보다 선명하게 인물의 상태를 보여준다. 간단하지만 명료한 상태. 이 사람들은 죽어가고 있지만, 서로 사랑하고 있다.

이 몸짓을 바라보는 인물들의 시선은 몸짓을 보여주는 단적인 연출방법 중 하나다. 표정을 보여주면서 감정적인 여운을 부각시키기도 했지만 이 시선은 타인의 존재를 기본적으로 전제했다는 점에서 이야기에 맞닿는다. 움직이는 몸이 있고 그 움직이는 몸을 바라보는 장면을 카메라로 촬영한다. 감정이 오고감에 따라 영향받는 캐릭터들의 모습을 보여주고 싶었던 것이다. 그리고 이 시선을 보여주는 카메라워킹은 결국 후반부로 갈수록 하나의 키워드로 이어진다. 사랑이 죽었다는 건 물리적으로만 이어지지 않는다는 것, 결국 사랑이 인간에게 남기는 유산은 상대가 나에게 선물했던 모든 몸짓이라는 점이다.

영화에 서린 밤

볼 때는 내내 무표정이지만 보고 나서 계속해서 떠오르는 영화가 있다. 아프다면서 왜 저렇게 술 마셔? 너무 거리두는 거 아닌가? 술 살 돈은 어디서 났대? 하지만 이런 무던함이 무색하게 극장을 나오고 나서는 길에 그 아팠던 상처가 나에게도 생겼다. 언제는 운명처럼 반해야만 사랑이었나. 나에게 기억에 남았던 건 사랑하던 것/사람들이 생생하게 펼치던 몸짓이었다. 그 몸짓이 나의 밤에 선명하게 남았다. 이 영화는 이 밤을 상기시키는 영화다.

- 1

- 200

- 13.1K

- 123

- 10M

.jpeg)

.jpeg)