숨2025-04-27 17:30:17

영화의 영토, 그리고 사유의 영토를 넓히다

영화 <장미의 행렬>을 보고

몇 년 전, 캐나다에 있을 때의 일이다. 페미니즘 모임의 자기소개 시간이었다. “What’s your pronouns?” 처음 들어보는 질문에 의미를 되물었다. 이는 자신의 젠더를 어떻게 규정하는지 묻는 질문이었고, 평생 자신을 여성으로 정의하고 살아온 나는 “She, her, hers”라는 대답을 내놓았다. 그러나 집으로 돌아가며 나에게 물었다. 나는 오직 ‘시스 젠더 여성’으로만 정의될 수 있는 존재인가. 고민의 답은 사실 쉬웠다. 나는 생물학적 성별과 사회적 성별에 유리감을 느끼지 않는 사람이었다. 주디스 버틀러의 <젠더 트러블>을 읽고, 관련한 이야기를 나눈다고 해도 누군가를 호명하는 법에 대해서 고민을 해본 적이 있던가. 결국 나는 사변적인 논의를 나눴을 뿐이었다. 어쩌면 두꺼운 책보다 나의 대명사를 고민하는 시간이 귀중했다. 나아가 타인의 대명사를 듣고, 그가 정의하는 그를 바라보기 위해 노력하는 시간 또한 그랬다.

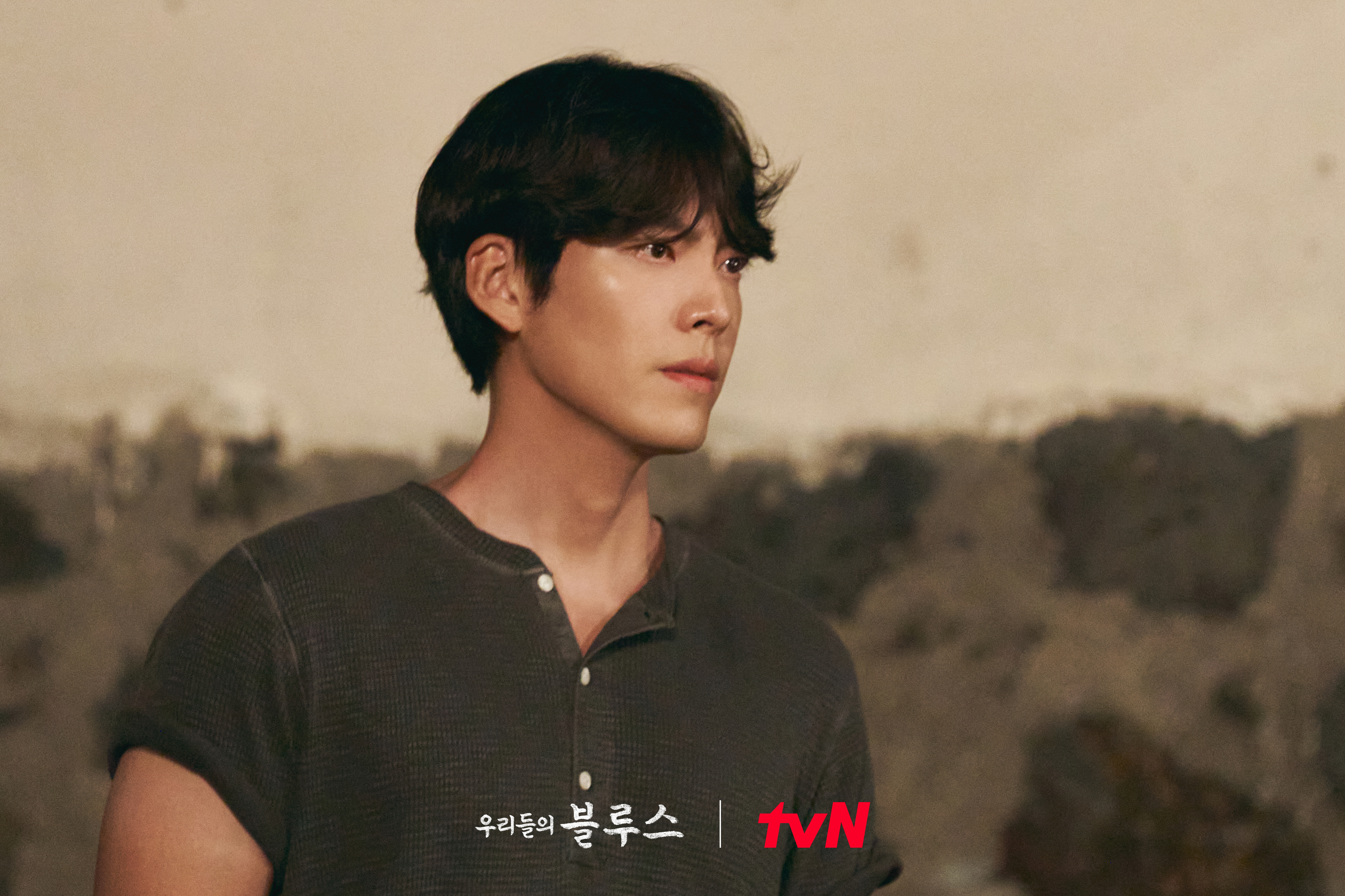

<장미의 행렬>은 1960년대 도쿄의 게이바를 배경으로 한 영화다. 작품은 호스티스 중 하나인 에디라는 주인공을 중심으로 이야기를 펼쳐간다. 젊음과 아름다움으로 인기의 정점에 오른 에디는 바의 마담인 레다와 권력 다툼을 벌인다. 그들의 권력 다툼은 단순히 바 안에서만 이루어지지 않는다. 한 명의 남자를 두고 벌이는 치정극 또한 이 작품의 핵심 중 하나다.

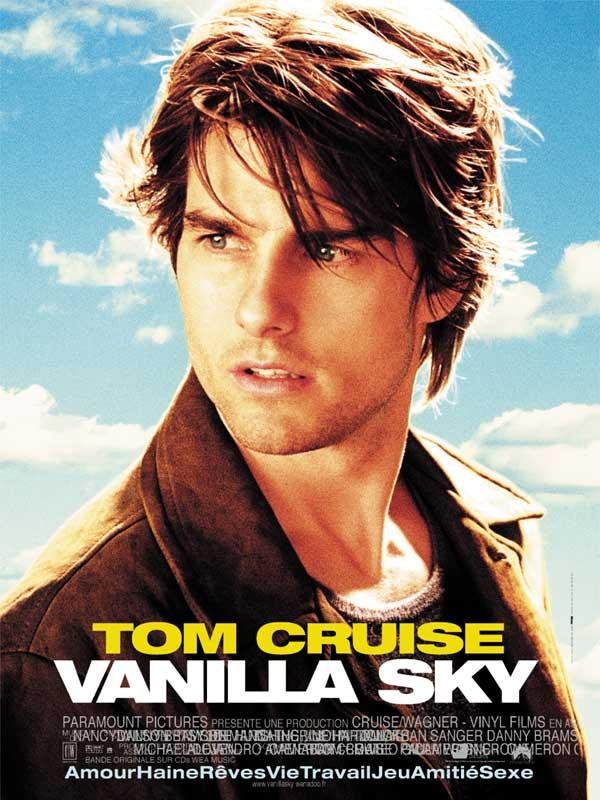

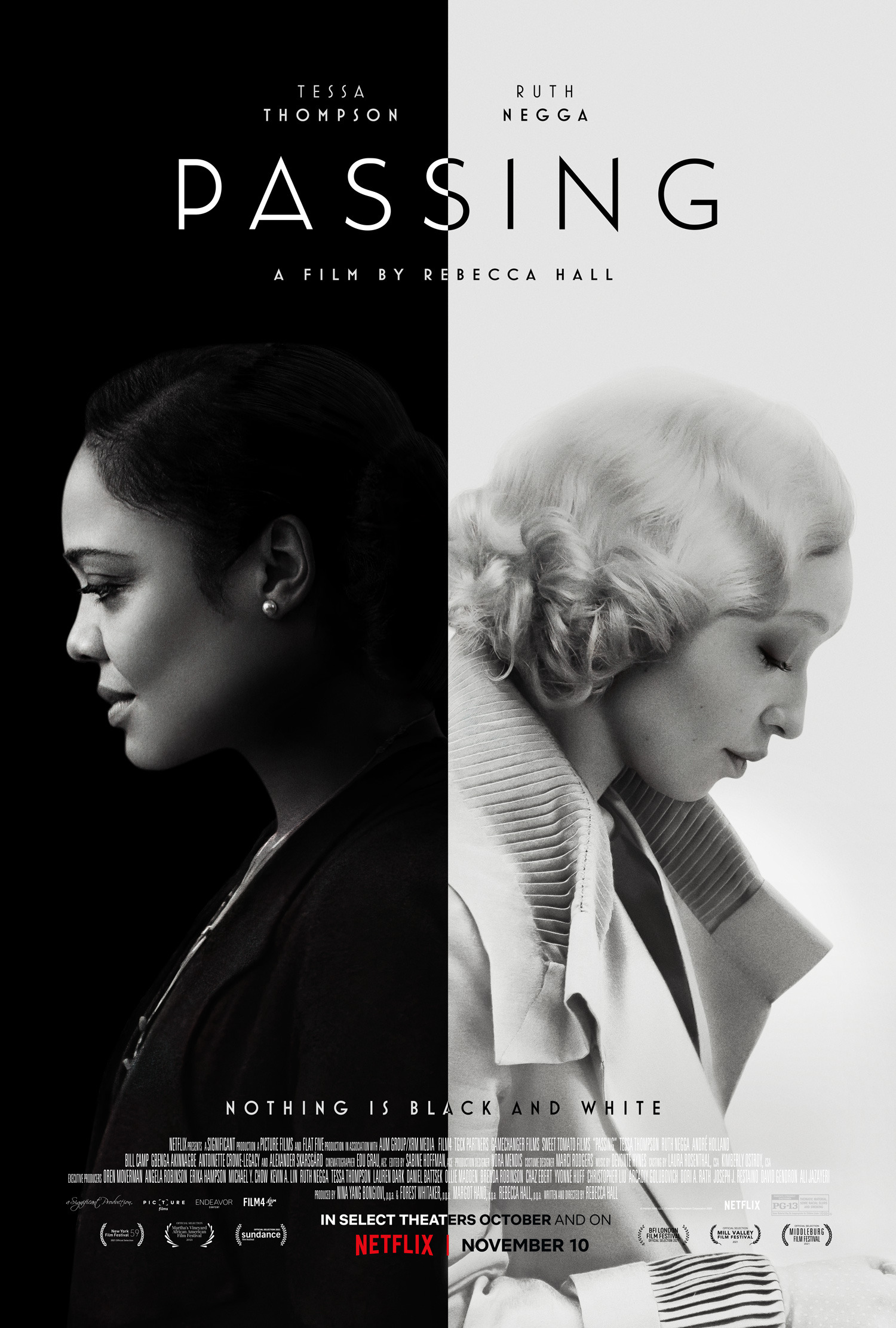

두 명의 주인공은 겉보기에는 ‘여성’으로 패싱되는 인물들이나, 그들은 자신을 ‘게이 보이’라고 호명한다. ‘게이’도 ‘드랙 퀸’도 ‘트렌스 젠더’도 아닌 ‘게이 보이’. 그들의 호칭은 다른 어떤 단어로도 대체되지 못한다. 분명한 자기 긍정이 느껴지는 말들에 이 작품은 예상과는 다른 방식으로 흘러갈 것이라고 느꼈다. 사회의 주변부에 속함에도, 자신을 긍정하는 인물들의 삶이 마냥 비극적일리가 없었기 때문이다.

이 작품의 다름을 증명하는 장면은 에디의 샤워 씬이었다. 자신의 미에 도취된 에디. 그에게는 어떤 고뇌도 보이지 않는다. 그는 자신을 사랑하고, 탐닉한다. 시대적 배경에 기반하여 퀴어인 주인공들의 삶이 그저 비극적일 것이라고 여겼고, 작품의 서사가 그정도에 그칠 것이라고 유추한 것은 나의 상상력의 빈곤에 불과했다. 여느 이의 인생이 그렇듯, ’게이 보이‘들의 삶에도 희비극이 녹아있었다.

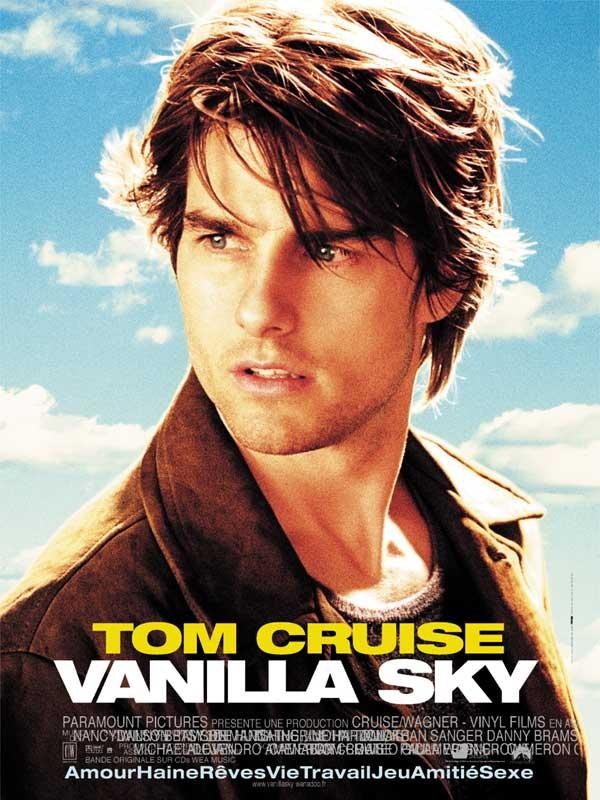

이 작품이 희극을 묘사하는 방식은 특기할만하다. ‘게이 보이’들은 자기 자신으로서 ‘시스 젠더 헤테로 여성’들과 경쟁한다. 그것은 만화적인 방식을 빌려 구현되며 웃음을 자아낸다. 나아가 다큐멘터리적 방법을 차용하여 배우들을 비롯한 다양한 ‘게이 보이’들의 목소리를 담아내는 방법론도 인상적이었다. 픽션과 다큐멘터리, 실험 영화의 경계를 오가며 ’게이 보이‘들의 삶은 입체적으로 구현된다.

씨네21의 송경원 편집장은 전위 영화를 영화의 영토를 넓히는 가장 적극적인 표현 방식이라고 정의한다. 다양한 형식을 오가며 하나의 장르로 정의할 수 없이 오가는 이 작품은 전위 영화 그 자체이다. 그러나 이 작품이 단순히 형식의 놀이에 치중된 ‘전위 영화’는 아니다. 타인을 어떻게 ’호명‘할 수 있을 것인가. 작품에 있어 타인에 대한 ’존중‘을 어떻게 담아낼 수 있을 것인가. 이 질문에 대해 감독은 정답이 아닌 성실한 고민을 담아냈다.

과거 나와 당신을 호명하는 방식을 고민했던 순간을 넘어 이 작품을 만났다. 어쩌면 이 작품의 존재 가치는 단순히 영화의 영토를 넓힌 것만은 아닐지 모른다. 더 험난한 과거를 살아냈을 당신들이 투쟁 속에 만들어낸 작품에 빚을 지고, 나의 세계의 영토는 조금이나마 넓어져간다.

.jpg)

.jpg)

.jpg)