<이웃집 토토로>, 도덕적 이상에 대한 욕망

<이웃집 토토로>의 시작은 이상하게 불안하다. 시골 마을로 이사를 가는 사츠키 가족의 트럭은 화면 오른쪽에서 왼쪽으로 이동한다. 주로 왼쪽에서 오른쪽으로의 이동을 편히 받아들이는 인간의 시지각적 특성을 고스란히 배반하는 것이다. 얼핏 보기에 캐러멜을 나눠먹는 화목한 가족처럼 보이는 그들에게 하나의 부재가 제시된다. 이 트럭엔 엄마가 없다. 그들의 엄마는 결핵에 걸려 병원에 입원 중이다. 그런 엄마의 병문안을 가기 위해 이들 가족이 단체로 자전거를 탈 때에도 동선은 오른쪽에서 왼쪽으로 움직인다. 이러한 불안감 조성은 후반부 사츠키와 메이가 엄마에게 큰일이 생겼을지도 몰라 전전긍긍하는 두려움의 심리를 탁월하게 증폭시킨다.

하지만 관객을 상대로 한 형식적 불안과는 달리 작중 인물들은 이러한 불안에 별다른 관심이 없어 보인다. 천진난만한 자매 사츠키와 메이는 새 집을 탐방하며 ‘마쿠로 쿠로스케’라 불리는 검댕 벌레를 목격하지만 전혀 겁먹지 않는다. 이때 그들의 아빠 쿠사카베는 “밝은 데서 갑자기 어두운 곳에 가면 마쿠로 쿠로스케가 보이는 거야.”라며 출몰 원인을 진단해주는데, 흥미로운 것은 그가 말한 ‘밝은 곳’과 ‘어두운 곳’의 의미가 단순한 광량의 차이를 의미하지 않는다는 점이다. 마쿠로 쿠로스케는 이후 창문이 활짝 열린 2층 방에서도 모습을 드러낸다. 그러니 이때 밝은 곳과 어두운 곳에 함유된 의미는 단순한 광량의 차이가 아니라, 그들의 물질적 상태를 지칭하는 것이다. 그리하여 지금 이사 온 시골집은 어두운 곳, 그전에 머물던 도시의 집은 밝은 곳으로 도식화된다. 그리고 마루코 쿠로스케는 물질적 감퇴의 징표이자 그 음울한 기운을 담은 불안의 표상으로 그려진다. 그런데 위에도 언급했듯 이러한 도식이 사츠키와 메이에게는 전혀 적용되지 않는다. 그들에게는 썩은 나무도 웃음의 대상이 되고, 청소와 빨래도 즐거운 놀이가 되며, 시골집은 어두운 곳이 아니라 그저 호기심의 대상처럼 받아들여진다. 심지어 메이는 마쿠로 쿠로스케를 게임하듯 잡은 다음 언니에게 자랑하듯 뛰어간다. 이후, 그녀는 마쿠로 쿠로스케가 곧 사라질 거란 말에 “재미없어!”, “난 무섭지 않아.”라고 외치며 섭섭함까지 내비친다. 그렇다면 마쿠로 쿠로스케의 출몰 동기는 아이들의 눈높이가 아니라 쿠사카베 같은 어른의 사고에 맞춰진 것이다.

우리는 그가 아내의 간병과 건강을 위해 도시에서 시골로 왔다는 사실을 이내 짐작하게 된다. 그리고 우리는 그의 이전이 어른의 세계에서 결코 좋은 일이 아니라는 것을 알고 있다. 어른에게는 부정적인 일이 아이들에게는 새로움이라는 긍정적 결과로 작용하는 아이러니. <이웃집 토토로>는 어른과 아이의 표면적인 충돌은 전무함에도 그들의 정신과 내면의 층위에서는 보이지 않는 충돌이 각인되어 있다. 그러나 흥미롭게도 어른과 아이의 충돌 세계를 그리는 여타 영화들과 달리 쿠사카베는 자신의 불안과 두려움을 겉으로 드러내지 않는다. 어른과 아이의 충돌을 대중적인 화법으로 탁월하게 그렸던 스필버그와는 정반대의 노선인 셈이다. <미지와의 조우>, <E.T>, <에이아이>와 달리 이 영화에는 어른과 아이 사이에 물리적 충돌뿐 아니라 정신적 긴장 관계의 시각적 표현이 조금도 드러나지 않는다. 더욱이 사회나 환경과의 갈등도 전혀 없다. 그렇기에 <이웃집 토토로>의 서사는 지나칠 정도로 평평하고 평화롭다. 만일 당신이 프로듀서라면 질문할 수밖에 없을 것이다. 어떻게 이 이야기가 가능한가. 어떻게 90분 남짓의 상업 애니메이션으로 제작될 수 있는가. 미야자키 하야오는 이야기를 성립할 최소한의 수수께끼를 제시한다. 다름 아닌 ‘토토로’라는 미지의 생명체. 그 친근하면서 동시에 기이한 존재를 향해 집중되는 단일한 미스터리. 그렇다면 토토로는 누구인가, 그리고 이 존재는 왜 중요하게 다뤄지는가, 질문해 봐야 할 것이다.

토토로의 정체와 존재론

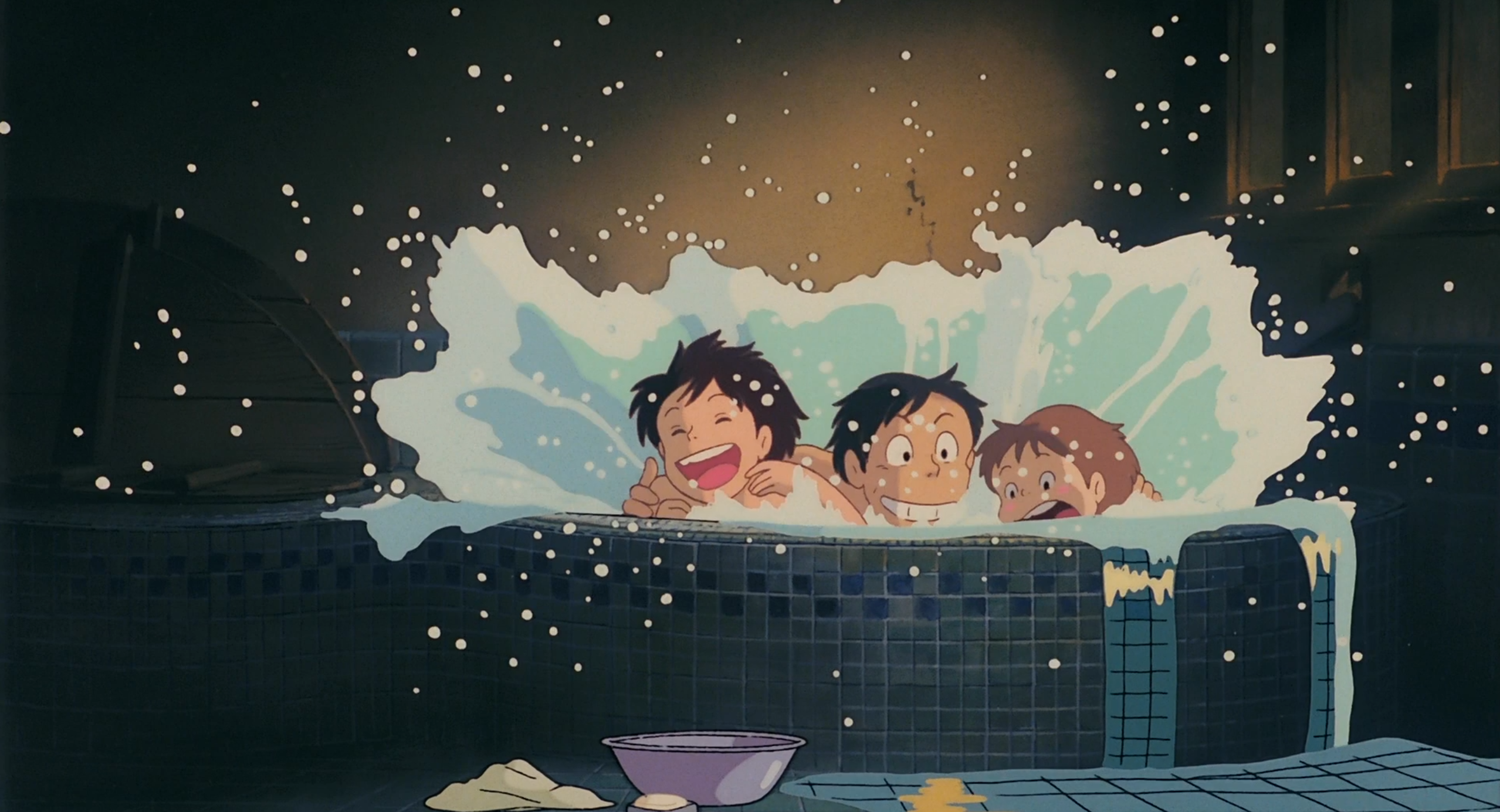

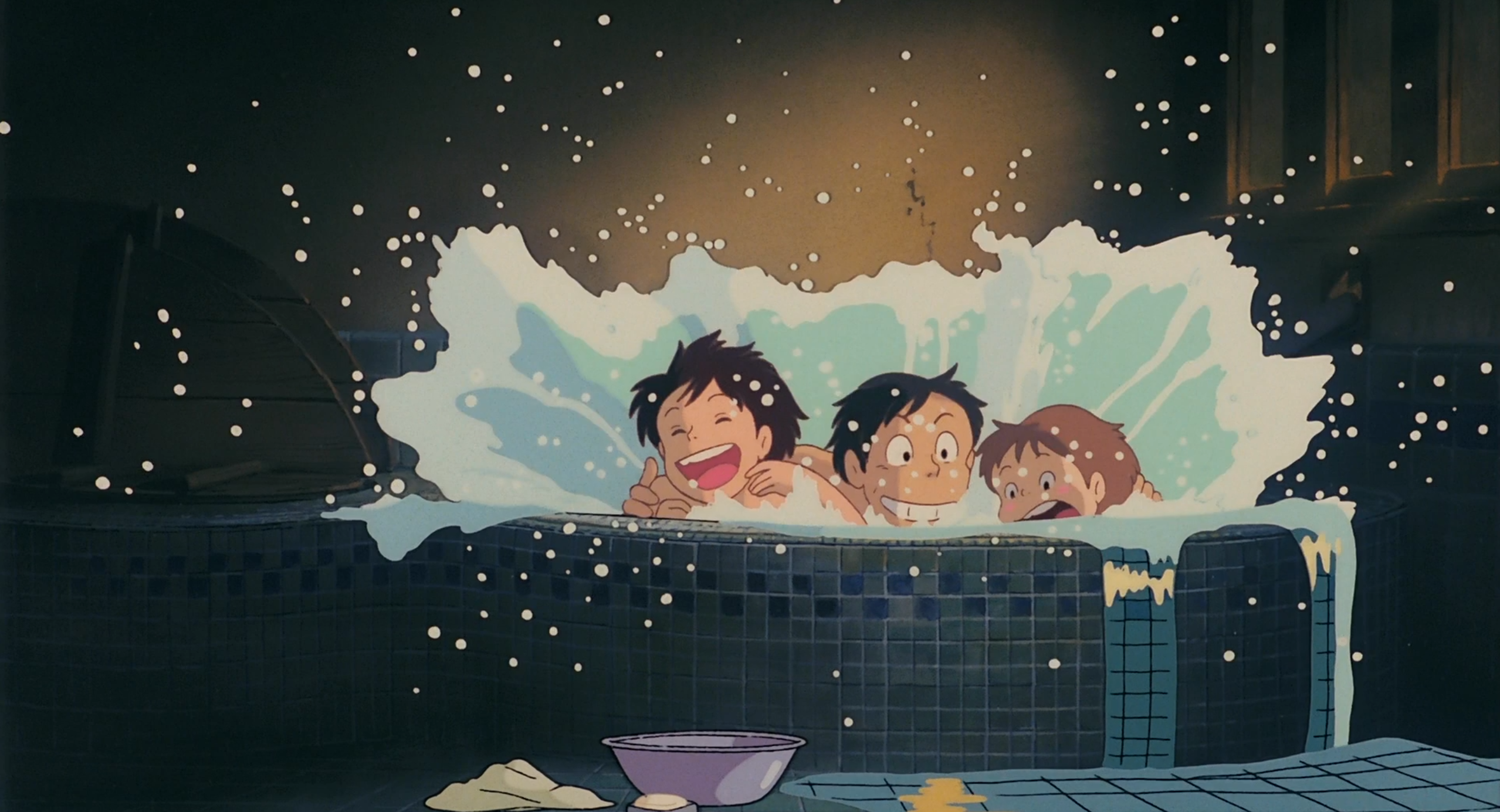

이사를 온 날 밤, 사츠키 가족이 다함께 목욕을 즐길 때 목욕탕 바깥에서는 불안을 상징하던 검댕 벌레가 비상하여 녹나무의 우듬지를 향해 올라간다. 마치 <모노노케 히메>에서 숲의 정령 ‘고다마’가 어느 나무를 향해 줄지어 걸어가는 것처럼 말이다. 그때 주인공 아시타카는 그 나무를 보며 “너희 엄마냐?”라고 묻고, 고다마는 마치 그렇다는 듯 딸깍거리며 고개를 끄덕인다. 이를 <이웃집 토토로>에 대입해 보면, 숲의 정령 토토로가 살고 있는 녹나무는 사실상 누군가의 엄마처럼 보인다. 그렇다면 누구의 엄마인가. 메이가 작은 크기의 토토로를 따라가다 녹나무의 구멍에 빠져 얼마간 굴러 떨어지는 장면에서, 그 긴 통로는 말할 것도 없이 여성의 자궁처럼 형상화되어 있다. 그 자궁에서 나온 인물은 누구인가. 다름 아닌 메이. 그렇다면 녹나무의 자식은 사츠키와 메이인 셈이며, 역으로 녹나무는 그들의 엄마인 셈이다.

그렇다면 그곳에 보금자리를 만들고 사는 토토로는 누구인가. 사츠키와 메이의 엄마인 녹나무를 지키고, 그 안에서 포근히 쉬는 것을 즐기는 자. 즉각 떠오르는 이름은 너무 당연히 쿠사카베다. 숲의 정령 토토로가 숲을 지키며 그곳에서 쉬는 것처럼 쿠사카베는 아내를 지키기 위해 새로운 집으로 이사했을 뿐만 아니라 그녀를 간병하기 위해 노력하고 그녀의 쾌유를 누구보다 간절히 바라는 자이다.

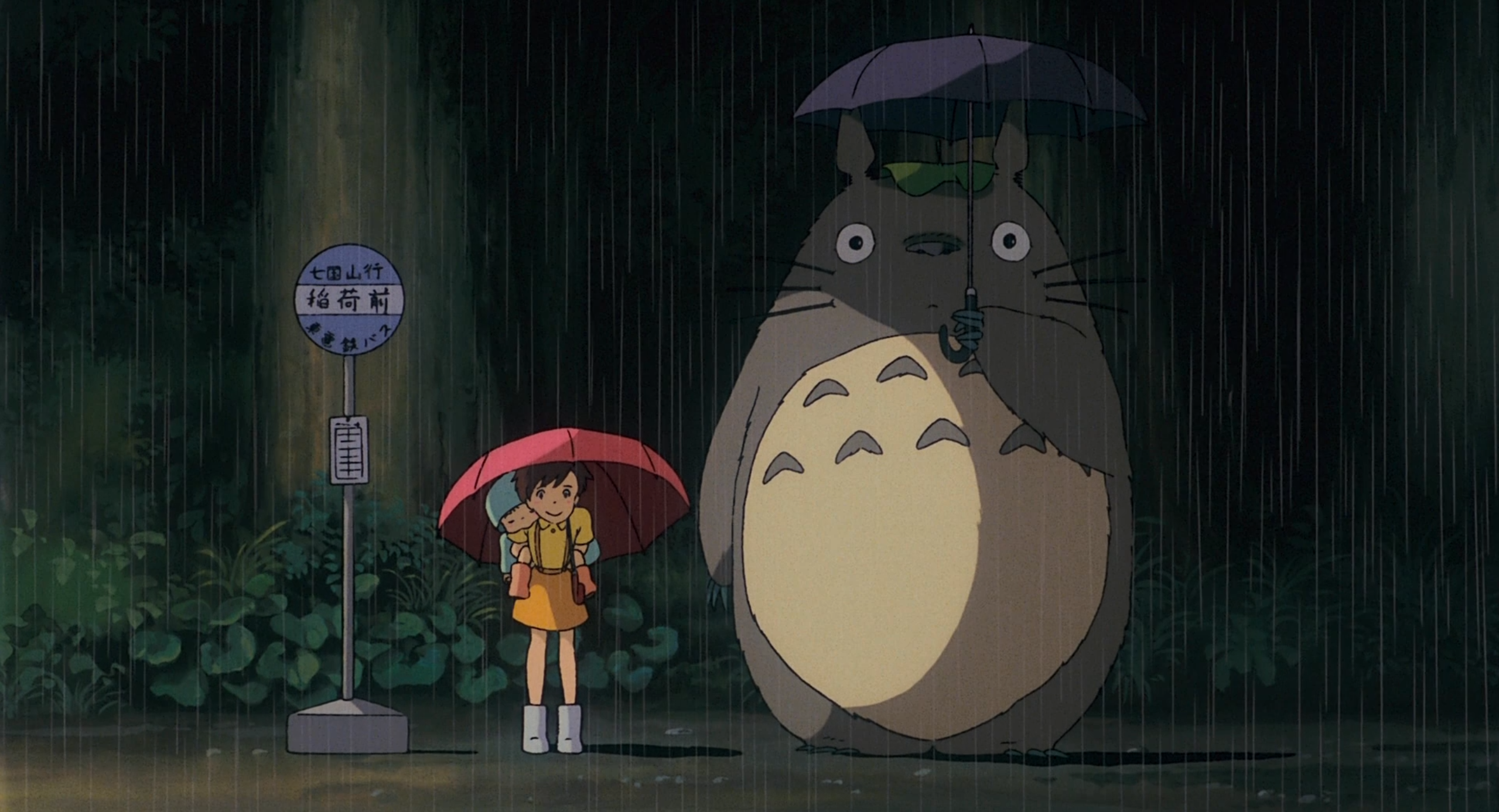

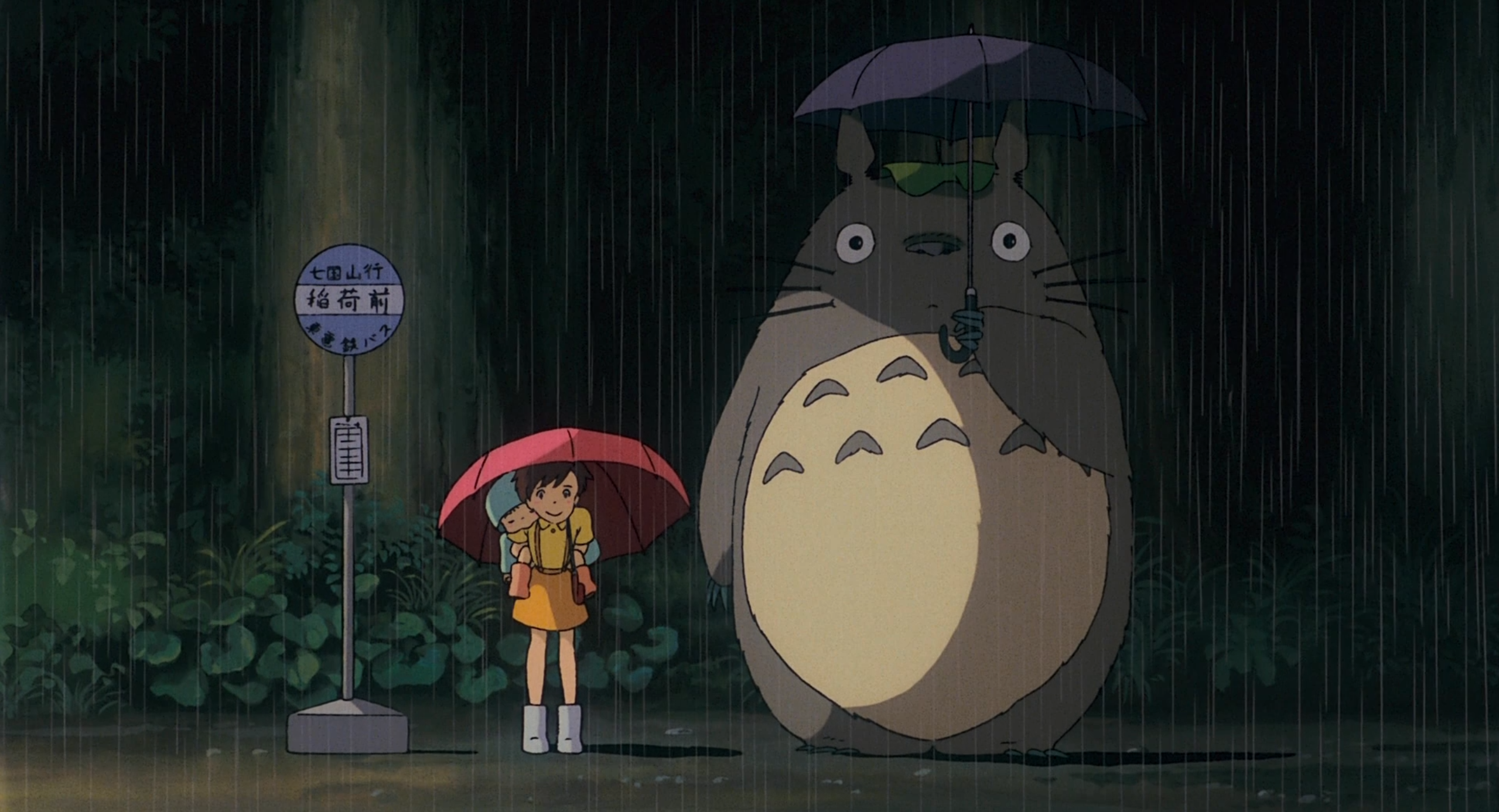

둘의 연결성은 위에 서술한 바 있는 목욕탕 장면에서 보다 명료하게 증명된다. 이 장면에서 쿠사카베는 거센 바람에 집이 흔들려 사츠키와 메이가 불안에 빠지자 돌연 악당 고릴라처럼 “하하하!” 웃더니 보디빌더처럼 상체를 부풀리고 이내 욕조의 물을 내리친다. 순식간에 바닥은 물바다가 되고 물방울은 사방으로 튀어 마치 비가 내리는 듯 보인다. 이는 중반부 비 내리는 버스 정류장 장면과 연계된다. 억센 비가 쏟아지자 사츠키와 메이는 우산을 놓고 간 아빠를 마중 나간다. 하지만 아빠를 실은 버스는 한동안 도착하지 않고 메이는 지루함을 이기지 못하고 잠이 든다. 그러던 어느 순간, 고요히 빗소리로 가득했던 버스 정류장에 발소리가 들리고 이상한 형체가 보이기 시작한다. 토토로의 등장. 사츠키는 쿠사카베에게 전달하기 위해 가져간 여분의 우산을 토토로에게 씌어준다(토토로는 이 우산을 돌려주지 않고 자신의 것인 양 가져간다). 우산을 매개로 쿠사카베와 토토로를 연결하는 것이다. 이후, 우산에 떨어지는 빗소리에 재미를 느낀 토토로는 목욕탕에서 쿠사카베가 그랬던 것처럼 큰소리를 내며 상체를 부풀려 점프를 한다. 일순 잎사귀에 맺힌 빗물이 소나기 쏟아지듯 떨어진다. 이윽고 토토로는 고양이 버스를 타고 퇴장하고, 곧이어 일반 버스를 타고 쿠사카베가 도착한다. 미야자키는 지금 명백히 둘을 연결시키고 있다.

토토로와 아빠, 녹나무와 엄마라는 도식은 미야자키가 즐겨 활용하는, 자연과 인간이 연결되어 있다는 애니미즘적 믿음에서 기인하는 것이다. 인간의 신체에 머물지만 그것을 떠나도 독자적으로 존재할 수 있는 영혼의 실체. 토토로는 아빠의 신체에서 빠져나온 영적 존재이고, 녹나무는 엄마의 신체에서 빠져나온 영적 존재이다. 그들이 담당하는 역할은 일종의 돌봄 서비스다. 토토로는 어린 사츠키와 메이 옆에 보호자가 부재할 때에만 모습을 드러낸다. 아이를 보호하려는 부모의 본성이 함축된 비인간의 모습은 이미 <천공의 성 라퓨타>에서 죽은 부모를 대신하여 그들의 딸 시타를 지키는 거대 경비 병정으로 구체화된 적 있지만, <이웃집 토토로>는 죽은 신체가 아니라 살아 있는 신체에서 영혼을 분리시킨다. 아직 현실 세계에서 버젓이 살고 있는 실존 인물의 영혼을 일종의 대리자로 소환하는 것이다. 다른 공간에 동시에 존재하는 동일한 주체. 어떻게 이것이 가능할까. 사츠키와 메이가 토토로를 볼 수 있는 순간은 위에도 잠시 언급했듯 쿠사카베가 직무나 간병 등의 노동을 수행하고 있을 때다. 일에 몰두하다 어느새 영혼이 사라지고, 시간 개념이 없어져 마치 타임머신을 탄 듯 훌쩍 시간을 점프해본 경험은 누구나 한 번쯤 있었을 것이다. 노동의 순간은 결국 사적인 시간의 부재를 뜻하고, 이는 아이를 보호할 수 없는 상태에 있음을 뜻한다(병실에 있는 엄마는 그곳에서 하루 종일 치료와 회복이라는 노동을 하고 있다). 미야자키가 애니미즘을 필요로 한 건 부모 없이 남겨진 아이들을 보호하고자 하는 따뜻한 가족주의의 발현을 위해서다(<센과 치히로의 행방불명>에서도 강의 신 ‘하쿠’는 신발을 주우려다 물에 빠지게 된 어린 소녀 치히로를 구해준다. 부모의 보호에서 벗어나 강의 신체에 빠져버린 소녀를 강의 영혼이 구해주는 것이다. 만약 이러한 애니미즘적 관점을 극단으로 밀어붙인다면 <바람 계곡의 나우시카>에서 나우시카가 분노한 오무들의 공격을 받아 목숨을 잃은 뒤 부활하는 장면을 나우시카의 신체와 영혼의 분리 과정으로 이해할 수도 있을 것이다).

토토로에게 나무 열매를 선물 받은 사츠키와 메이는 엄마에게 마당 정원에 씨앗을 심었는데 잘 자라지 않아 낙담하고 있다는 편지를 보낸다. 편지를 흐뭇하게 읽는 엄마의 얼굴이 드러난 다음 장면에서 싹이 나기 바라는 사츠키와 메이의 간절한 소망은 곧바로 실현된다. 토토로 가족이 의식을 치르고, 사츠키와 메이가 이에 동참하면 나무는 어느새 거대하게 자라난다. 이후, 토토로는 그들을 팽이에 태워 창공을 날아오른다. 이때 “우리가 바람이 된 거야.”라는 사츠키의 대사는 <바람 계곡의 나우시카>에서 자연을 파괴한 대가로 폐허가 될 위기에 처한 제국의 시민들과 나우시카가 바람이 불기를 간절히 바라던 반성적 태도에서 벗어나 그 자체로 인간과 비인간, 인간과 자연의 동화를 황홀하게 각인시킨다. 나무초리에 앉은 사츠키와 메이는 그렇게 아빠와 엄마가 분한 영혼의 대리자들 곁에서 극진히 보살핌 받는다.

토토로는 실존하는가

꿈에서 깨어난 사츠키와 메이는 토토로와 함께 성장시킨 나무가 사라졌음을 확인한다. 혹자는 이 장면을 놓고 어쩌면 토토로를 그저 꿈의 형상이라고 말할 수도 있을 것이다. 메이와 토토로의 첫 만남 시퀀스는 그녀가 잠에서 깨어나는 것으로 끝맺음되고, 버스 정류장에서의 만남은 그녀가 잠든 이후에 이뤄진다. 그렇다면 이것은 초월적이고 허황된 꿈의 잔영이자 환상의 조각에 불과한 것일까. 하지만 후반부에 이르러 영화는 토토로가 현실의 땅 위에 실존하는 존재라고 당당히 선언한다. 메이는 엄마가 잘못되었을지도 모른다는 불안에 그녀의 병원을 찾아 헤맨다. 사츠키는 이웃 주민들과 함께 길 잃은 메이를 찾아 이곳저곳을 수소문한다. 하지만 끝내 그녀를 찾지 못하자, 사츠키는 토토로에게 가 메이를 찾아달라며 애원한다. 이 장면에는 트릭이 없다. 꿈이거나 환상일 가능성이 배제된, 그야말로 현실의 장면이다. 그렇다면 질문할 수 있을 것이다. 토토로는 어떻게 현실의 존재가 될 수 있는가. 여기엔 두 가지 가설이 따른다. 하나는 초월적 존재에 대한 믿음의 결실이 토토로를 소환해 낸 것이라는 가설. 다른 하나는 초월적 존재가 실존하기를 바라는 미야자키의 소망 혹은 정말 그렇다고 여기는 강력한 믿음의 결과라는 가설(“이 신기한 생명체는 이제 더 이상 일본에 살지 않습니다. 아마도.”라고 적힌 <이웃집 토토로>의 포스터 문구를 보고 미야자키는 불같이 화를 내며 “이 신기한 생명체는 여전히 일본에 살고 있습니다. 아마도.”라고 바꾸라며 소리친 적 있다). 전자는 어른과 달리 아이들의 눈에만 보이는 어떤 특권적인 세계가 있으리라는 동심의 판타지를 품게 하고, 후자는 현실 세계에 긍정적 비밀이 숨겨져 있을지 모른다는 이상적 낙관을 상상해 보게 만든다.

그러나 전자의 가설에 신빙성이 떨어지는 것은 토토로의 존재를 믿는 자가 사츠키와 메이만 있는 것이 아니기 때문이다. 쿠사카베는 토토로를 만났다고 하소연하는 메이에게 “거짓말이라고 생각 안 한단다. 숲의 주인을 만났나 보다. 운이 좋은 거야. 근데 늘 만날 수 있는 건 아니란다.”라며 초월적 존재에 대한 믿음을 공표한다. 그런데도 그는 단 한 차례도 초월적 존재와 조우한 적이 없다. 사츠키, 메이와 쿠사카베 사이의 차이점이 있다면 그것은 어린 아이와 어른이라는 나이의 차이뿐이다. 그렇다면 이 가설에는 초월적 존재와의 만남이 어린 아이들만의 전유물이라는 사실이 첨언되어야 한다. 그리하여 두 가지 가설을 종합해보면, 미야자키는 어린 아이들만을 위한 초월적 존재가 실존하기를 바라거나, 정말 실존한다고 믿고 있다는 말이 된다.

플래시백의 부재

미야자키 하야오를 설명하는 데 있어 가장 간과되고 있는 것 중 하나는 플래시백의 잦은 사용이다. <이웃집 토토로>는 그의 이전 작품들, <루팡3세: 칼리오스트로의 성>, <바람 계곡의 나우시카>, <천공의 성 라퓨타>와 다르게 플래시백이 없는 최초의 영화다. 플래시백은 그의 세계에서 이후에도 <붉은 돼지>, <센과 치히로의 행방불명>, <하울의 움직이는 성>에서 주제 의식과 서사에 가장 중요한 장치로 활용되었다. 그가 플래시백을 즐겨 사용하는 이유는 그의 동경이 과거에 있기 때문이다. 순수한 어린 시절과 그때 비롯된 모험심과 낭만. 그는 어린 시절의 한 시간이 어른의 십 년보다 더 중요하다고 얘기한 적 있다. 그런 연유로 그의 플래시백은 한 번도 긴 호흡으로 이어진 적이 없다. 파편적인 작은 기억. 하지만 그 작은 파편 하나가 어른의 십 년보다 더 큰 파급력을 가진다. 미야자키 세계에서 그 작은 기억의 파편은 주제의 핵심을 이루고, 문제를 해결하는 가장 중요한 단초가 된다. 그런데 그 핵심적인 플래시백이 <이웃집 토토로>에는 없다.

그 이유는 <이웃집 토토로>의 배경 자체가 미야자키 하야오 자신의 플래시백이기 때문이다. 그는 앞선 세 작품에서 동경의 대상으로서 유럽을 배경 삼았던 것과 달리 1950년대 본인의 어린 시절, 심지어 자신이 살았던 실제 공간을 토대로 하여 <이웃집 토토로>를 만들었다. 그런 점에서 이 영화는 그에게 그 자체로 동경의 대상이자 그가 평생 구현하고자 했던 유토피아의 가장 현실 가능성 높은 모델이다. 도덕적인 아이들과 이들의 상처를 치유하는 영혼의 보호자들, 그리고 이타적인 이웃 주민들이 만들어 내는 협력 공동체. 더불어 이를 감싸는 포근하고 정겨운 농촌의 아름다운 풍경. 이 영화의 감동은 이러한 유토피아의 구축에서 비롯된 것인지도 모른다.

감동의 이유

더 정확하게 말하자면 <이웃집 토토로>의 감동은 유토피아와 같은 목가적 공동체의 일관된 도덕성에 있다. 이 세계에서는 일종의 안타고니스트로 기능했던, 사츠키와 메이 자매가 겪는 엄마의 부재와 그로 인한 불안을 전부 도덕적인 주변 인물들이 해소시켜 준다. 위에서 언급했듯 미야자키 하야오는 이런 세계가 있다고 진짜 믿는 것 같다. 단순한 소망으로서의 세계가 아니라 실재하는 세계. 그의 오랜 파트너이자 스튜디오 지브리의 메인 프로듀서인 스즈키 도시오가 사츠키 같은 착한 아이는 존재할 수 없다고 지적하자 미야자키가 화를 내며 한 대답 “있어, 그게 나란 말이야!”는 그런 그의 믿음을 명징하게 보여준다. 그는 스쳐 지나가는 인물, 배경, 동물들까지 모두 올바르고 이상적이어야 한다고 믿는 것 같다.

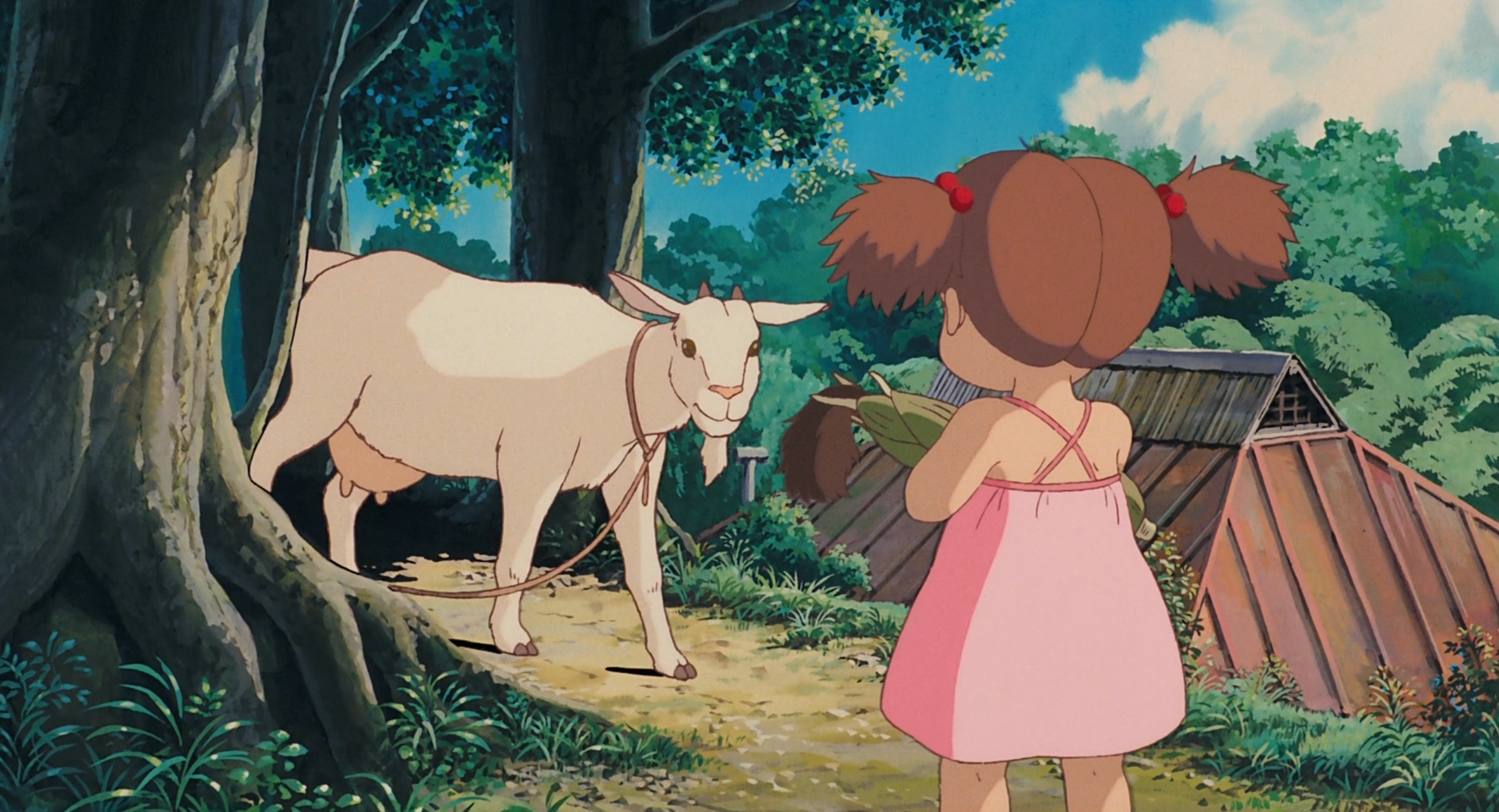

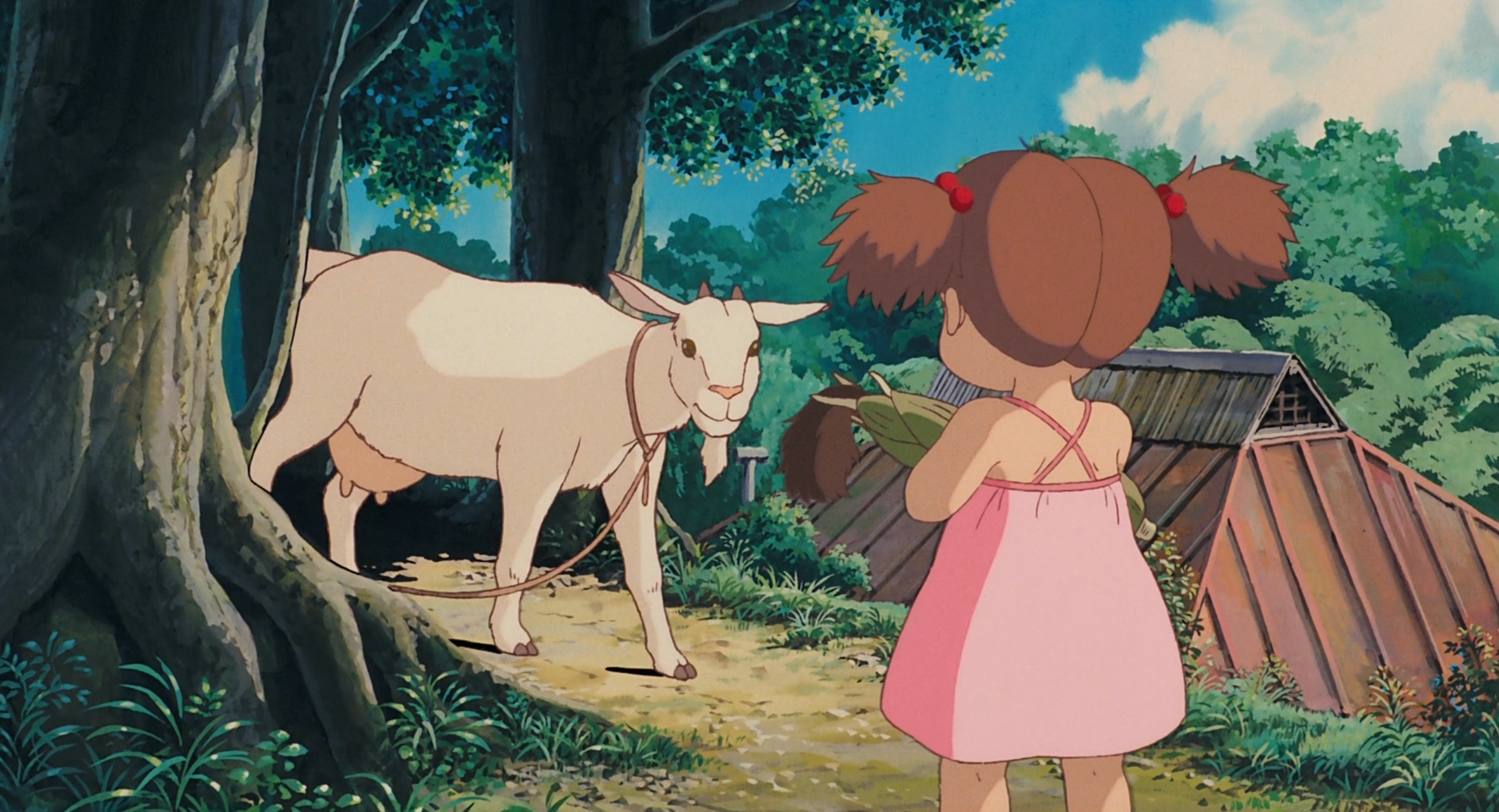

이와 관련하여 영화에서 가장 흥미로운 대목은 엄마의 병원을 찾아 나선 메이가 어느 골목에서 염소를 만나는 장면이다. 엄마에게 선물할 옥수수를 염소로부터 지켜내는 메이의 결연한 모습은 그 자체로 사랑스럽지만 우리는 느닷없이 튀어나온 염소에 주목할 필요가 있다. 우리는 이 염소를 언젠가 본 적 있다. 다름 아니라 미야자키의 극장 애니메이션 데뷔작 <루팡3세: 칼리오스트로의 성>에서 보았다. 소녀이자 공주인 후지코의 반지를 빼앗아 보물을 손에 넣으려는 탐욕스런 백작은 마침내 그녀의 반지를 압수하여 자신의 반지와 그녀의 반지를, 시계탑에 양각되어 있는 염소 조각의 두 눈에 꽂는다. 보물이 나올 것이라 기대했던 백작은, 그러나 한곳으로 모이는 시침과 초침에 끼어 압사 당한다. 이내 시계탑이 무너지고 수문이 열리면서 성이 호수의 물로 채워진다. 이로써 호수 밑에 가라앉아 있던 고대 로마 도시의 유적들이 모습을 드러낸다. 세기의 괴도 ‘루팡’은 아름다운 로마의 유적들을 가리켜 “모든 인류를 위한 진정한 보물이네. 내 주머니에 넣기엔 너무 커.”라고 말한다. 그러니까 염소는 탐욕의 제국을 멸망시키고 정화의 물을 뿌리게 함으로써 전 인류에게 회복의 희망을 전하는 존재인 것이다. 이러한 염소가 뜬금없이 메이 앞에 등장한 것은 그래서 의미심장하다. 엄마의 부재 속에 그녀의 회복을 염원하는 한 어린 소녀의 마음을 이상한 방식으로 위무하는 것처럼 느껴지기 때문이다. 더군다나 <루팡3세: 칼리오스트로의 성>에서 염소는 한 개인을 위해서가 아니라 전 인류를 향해 존재한다는 점을 감안하면 위의 장면은 메이라는 하나의 인물을 넘어 그녀와 비슷한 처지에 놓인 현실의 모든 아이들에게 보내는 미야자키의 따스한 포옹처럼 느껴진다.

그런데 문득 의심이 든다. 이 영화의 감동이 정말 작중의 도덕적인 인물들과 미야자키의 선한 믿음에서만 기인하는 걸까. <이웃집 토토로>가 감동적인 가장 큰 이유는 도덕적인 인물들의 협력과 부모의 부재를 극복해 나가는 어린 아이들의 올곧은 간절함이 우리의 욕망과 긴밀히 연결되어 있기 때문이다. 그들이 도덕적이어서가 아니라 우리가 그러한 이상적인 공동체 속에서 도덕적인 인간들과 협력하며 살고 싶기 때문에. 그리고 나 역시 그런 존재가 되고 싶기 때문에. <이웃집 토토로>의 탁월함은 사회의 무한 경쟁과 자본의 억압 속에 잠시 잊고 살았던 ‘도덕적 올바름’에 대한 욕망과 그것의 가치를 상기시키는 데에 있다. 말하자면 미야자키 하야오는 우리의 도덕적 이상에 대한 욕망을 찍고 있는 것이다(그렇다면 위에 언급한 미야자키의 믿음과 우리의 욕망은 정확히 일치하는 셈이다). 서사를 추동하는 원동력은 촘촘히 설계된 영화의 플롯이 아니라 아무도 다치지 않기를 바라는 마음, 모두 생채기 하나 없이 이상적인 결말을 맞이했으면 하는 우리의 선한 욕망이다. 그 욕망을 투영하며 영화를 따라간 끝에 모두 행복한 결말을 맞이하는 엔딩에 이르게 되면 우리의 도덕적 이상에 대한 욕망이 결코 틀리지 않았다는 듯 곧바로 싱그러운 음악이 우릴 축복해준다. 마치 우리에게 앞으로도 계속 그 욕망을 실현시켜주기를 당부하는 것 같이. 그런 탓에 잠시 잊고 있던 도덕적 인간에 대한 욕망이 사츠키와 메이가 심었던 나무 열매의 씨앗처럼 땅을 뚫고 무럭무럭 피어날 것만 같다. 인간이 태어날 때부터 선한 존재인지는 알 수 없으나, <이웃집 토토로>를 보면 적어도 선해지고 싶은 욕망이 우리 심연에 잠재해 있음을 인정할 수밖에 없어진다. 과연 한 편의 영화가 이 이상의 가치를 넘볼 수 있을까.

.jpeg)