서덕2025-06-18 14:07:56

인생을 되감기 하고 싶은 사람들

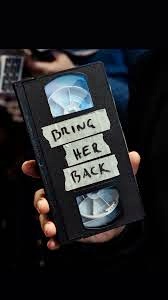

영화 <브링허백> 리뷰

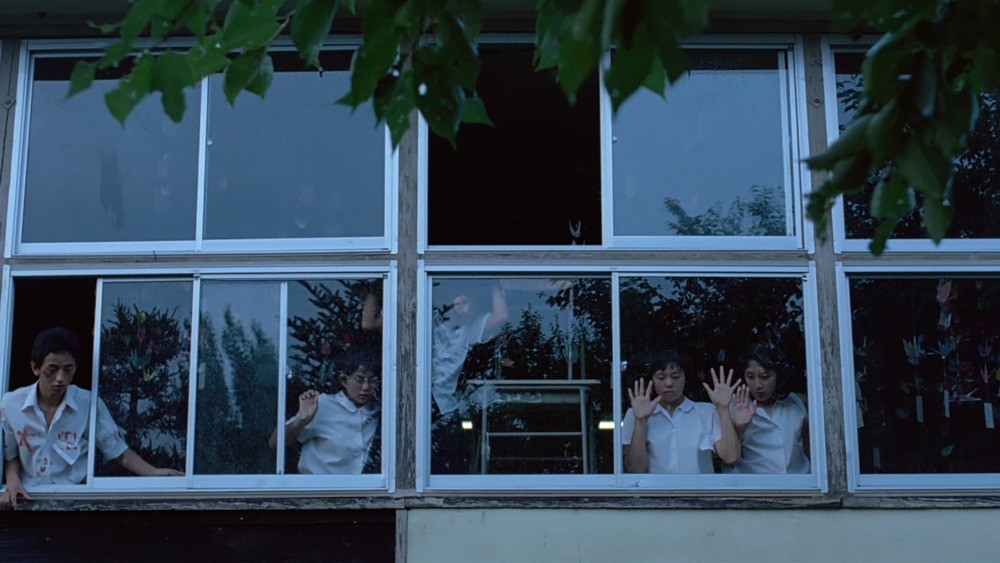

대니와 마이클 필리포 감독들은 이제 신뢰할 수 있는 공포영화 감독이 된 것 같다. 전 작품인 <톡투미>에 이어 <브링허백>으로 2연타를 치며 자신들만의 독보적인 호러 스타일을 만들어가고 있다. 신선한 공포의 비쥬얼을 놓치지 않으면서 샐리 호킨스의 연기력에 도움을 받은 서정적인 감성 한스푼을 얹고 가는 공포영화, <브링허백>이다.

<브링허백> 줄거리

사고로 아버지를 잃고 고아가 된 이복남매 파이퍼와 앤디. 두 사람은 오빠 앤디가 성인이 될 때까지 3개월간 위탁모 로라의 집에서 지내게 된다. 로라는 첫만남부터 시각장애가 있는 파이퍼를 극별히 아끼는데, 앤디는 묘하게 자신을 배척하는 듯한 그녀가 불편하다. 게다가 마치 유령처럼 그녀의 집안을 돌아다니는 올리라는 소년의 존재 역시 수상하다. 아무것도 볼 수 없는 파이퍼는 자신에게 온 마음을 표현하는 로라에게 마치 엄마가 생긴 듯한 애정을 느끼고, 두 남매의 사이에는 조금씩 간극이 생기게 된다.

그리고 장마가 시작되자 로라는 오랫동안 기다려온 의식을 행하고자 한다. 그것은 죽은 딸의 영혼을 파이퍼의 몸에 되돌리는 것. 사실 로라에게는 시각장애를 가지고 있던 딸이 있었고, 자신의 딸을 되돌리기 위해서는 딸의 영혼을 옮겨줄 매개자(올리)와 딸과 닮은 아이(파이퍼)가 필요했기에 그녀는 15년차 사회복지사이자 위탁모 일을 하며 오랫동안 자신의 딸과 같은 또래의, 시각장애가 있는 아이를 기다려왔던 것.

로라의 의식이 준비되어갈 때쯤 앤디는 로라가 사촌이라고 말했던 '올리'가 실종된 소년 '코너'라는 것을 알아채고 로라로부터 파이퍼를 구하고자 한다.

*여기서부터 <브링허백> 결말에 대한 스포일러가 있습니다.

사랑하는 사람을 되돌릴 수 있다면,

설명하지 않고 보여주는 세련된 공포

"이것은 컬트 영화가 아니다."

'잔혹하다'는 말은 이 영화에서 로라가 자신의 딸을 되찾아오기 위한 일종의 소환의식으로써 자행된 카니발리즘 장면만을 놓고 하는 이야기는 아니다. 우리의 운명에서 있어 가장 잔혹한 일은 사랑하는 이를 잃는 것일 것이다. 심지어 그것이 나의 실수라면? 이보다 잔혹한 일이 있을 수 있을까. 이것은 비단 로라의 이야기만은 아니다. 파이퍼와 앤디 역시 이 잔혹한 운명의 희생자이기 때문이다.

서사의 출발점과는 별개로 이 공포는 사랑하는 사람을 잃은 슬픔에서 출발한다. 로라는 딸을 잃었고, 파이퍼와 앤디는 아빠를 잃었다. 때로 믿을 수 없는 슬픔은, 믿을 수 없는(혹은 믿어선 안되는) 것을 믿게 만든다. 자책에 지친 자아는 빼앗긴 내것을 되찾아오겠다는 그릇 된 욕망으로 변하기도 한다. 영화상에에서 이 욕망과 로라를 이어주는 매개는 비디오 테이프다. 어디서 구했는지 모를 오래된 비디오 테이프에는 영혼을 되돌리는 법을 시연하는 영상이 녹화되어 있다.

사실 조악한 화면 안에서 벌어지는 일들은 악질 사이비 종교의 부활 시연 영상이나 3류 공포영화 같다. 그들은 산 사람을 목을 매달고 악마에 빙의된 듯한 한 사람이 오래 된 사체를 뜯어먹는 모습을 보여준다. 그리고 방금 막 시체가 된 그에게 토사물을 뱉자 마치 영혼을 들이키기라도 한 것처럼 죽은 자는 살아나 가족과 감격적인 상봉을 한다. 검증할 수 없는 이 비디오 테이프가 딸을 잃어버린 시간 갇혀사는 로라에겐 유일한 희망이자 구원이자 종교가 된다. 사실 화려한 종교의식이나 복잡한 주술, 소환 논리로 표현되는 컬트의 탄생에는 그런 것을 믿게 만드는 절박함이 먼저 있었다. 이 세상에서 다시는 만날 수 없다는 사실이 '공포'로 받아들여지는 순간, 사람은 더 무서운 일을 아무렇지 않게 저지르게 된다. 그걸 감당할 가치가 있는 일이라 받아들이기 때문이다.

설명하지 않고 보여주는 주인공의 세계

복잡한 심리를 가진 샐리 호킨스의 연기는 정말 말할 것도 없이 역동적이고 매혹적이었는데 (엔딩에 크게 마이너스 없이 납득되는 것도 그녀라서라고 생각했다.) 그녀의 연기를 뒷받침 해준 건 고립된 공간과 박제된 강아지, 더 이상한 일하지 않고 옛동료도 가족도 없이 오직 죽은 것들에 대한 추억만 쌓인 로라의 집이었다.

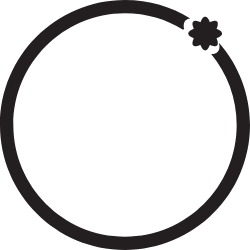

개인적으로 감탄했던 것은 순환을 의미하는 최소한의 장치 (비, 소환의 방식, 원을 그리는 동작, 집과 그 주변 숲 어느 정도를 포함한 동그란 주술원, VHS비디오)만으로 로라가 믿고 있는 세계를 정확히 표현해주었다는 점이다. 영화는 소환의식을 소재로 사용하는 보통의 컬트 영화처럼 관객을 설득시키기 위해 기타 주술사나 의식에 필요한 사람들은 전혀 등장시키지 않은 채, 그 빈 부분을 파이퍼를 원하는 로라의 절박함과 반대편에서 역시 파이퍼를 구하려는 앤디의 절박함을 그리는데 충실하길 선택했다.

개인적으로 감탄했던 것은 순환을 의미하는 최소한의 장치 (비, 소환의 방식, 원을 그리는 동작, 집과 그 주변 숲 어느 정도를 포함한 동그란 주술원, VHS비디오)만으로 로라가 믿고 있는 세계를 정확히 표현해주었다는 점이다. 영화는 소환의식을 소재로 사용하는 보통의 컬트 영화처럼 관객을 설득시키기 위해 기타 주술사나 의식에 필요한 사람들은 전혀 등장시키지 않은 채, 그 빈 부분을 파이퍼를 원하는 로라의 절박함과 반대편에서 역시 파이퍼를 구하려는 앤디의 절박함을 그리는데 충실하길 선택했다.

결과적으로 소재의 잔학성(잔인하긴 합니다)을 넘어 인간이 가진 근원적인 공포를 다룬다는 인상을 주는 데 성공한 셈이다. 로라의 집을 둘러싼 원형 진 역시 인상적이다. (집 밖의 원은 코너가 올리라는 캐리어 역할을 수행할 수 있도록 그의 정신을 잡아두는 울타리 역할을 한다) 우리가 아는 콤파스로 그린듯한 마법진이 아니라 삐뚤빼둘 겨우 연결된 저 원을 그리기 위해 자기 몸만한 페인트통을 들고 허리를 숙인 채 구불구불 어두운 숲속을 빙 둘러 가는 한 여자. 땀과 수풀이 범벅된 얼굴을 닦을 새도 없이 숨을 헐떡이며 걸어온 길을 확인하다 저 멀리 보이는 텅 빈 수영장을 보고 속절없이 또 무너지는, 자식을 잃은 짐승의 어미가 상상되지 않는가?

떠난 것은 돌아오지 않는다. 그저 남은 것은 남겨진 자의 몫.

그러나 간절한 마음과 별개로, 프로 살인마나 교주가 아닌 그녀는 자신이 행하려는 의식에 서툴기 때문에 그녀가 유일하게 가진 희망인 비디오 테이프를 끝없이 돌려본다. 처음 그녀가 비디오 데크에 비디오를 넣어 돌려보는 장면을 보았을 때는 그 옛날 공포영화의 황금기에 히트를 쳤던 '링'시리즈가 떠오르기도 해서 어떤 오마주일까 했는데, 자꾸보다보니 그녀의 벗겨진 네일과 영상 속에서 무한히 반복되는 행복했던 한 때, 그렇게 모든 것이 제자리에 있었던 때로 돌아간 그녀의 눈빛은 ' 되감기'라는 액션은 단순히 그녀가 일을 잘 수행하기 위해 하는 일이 아니라 딸과 행복했던 시절로 되돌아가고 하는 마음이 투영된 행위처럼 느껴졌다. 그러나 슬프게도 떠난 것은 돌아오지 않는다. 발사된 총알, 뱉어버린 말, 떠나버린 영혼, 죽음 같은 것들 말이다.

같은 맥락에서 <브링허백>은 선언한대로 정서적인 부분에선 <컨저링> 시리즈를 처음 접했을 때의 애틋함이 겹쳐지는 순간도 있었다. 이상하게 서양영화를 보는데 어딘가 익숙한 기분이 들었다. 예컨대, 로라의 방에 있는 장식장의 창호무늬나, 아이를 잃은 뒤 스스로를 자책하는 비이성적일 정도로 찐한 모성판타지 같은 것들이 말이다. 로라가 딸의 주검을 껴안고 물 속에 반쯤 잠겨 있는 엔딩은 샐리 호킨스의 전작인 <쉐이프오브워터>가 겹쳐지면서, 동시에 가족의 죽음을 인지하지 못해 주검과 함께 지냈다는 사회면의 기사를 떠오르게 했다. 아름다운 것과 그래선 안되는 것. 그것이 공존하고 있는 불편함을 <브링허백>은 정확하게 그려냈다.

그렇다. 영화의 오프닝이 시작되기 전 자막으로 선언했던 것처럼 이것은 컬트 영화가 아니다. 먹으려는 존재와 몸 안에서 치열한 싸움을 벌이던 올리(실제로는 코너 버드)가 선 밖을 벗어나 고통을 느끼며 인간으로 되돌아오는 장면은 타인의 몸을 공간화 했다는 부분에서 <겟아웃>을 떠올리는 관객들도 있을 것 같다. 거기서 그쳤으면 아쉬웠을텐데 감독은 올리가 '인간적인 존재'가 아님을 보여주기 위한 방식으로 사물을 뜯어먹고 제 살을 뜯어 먹는 장면은 비슷비슷한 설정 속에서도 자기들만의 한 칼이 보이는 장면이었다. 필리포 감독들의 세계는 깊어지고 있는 중 같다. 다음 작품이 기대된다.

.jpg)

.jpg)